お知らせ

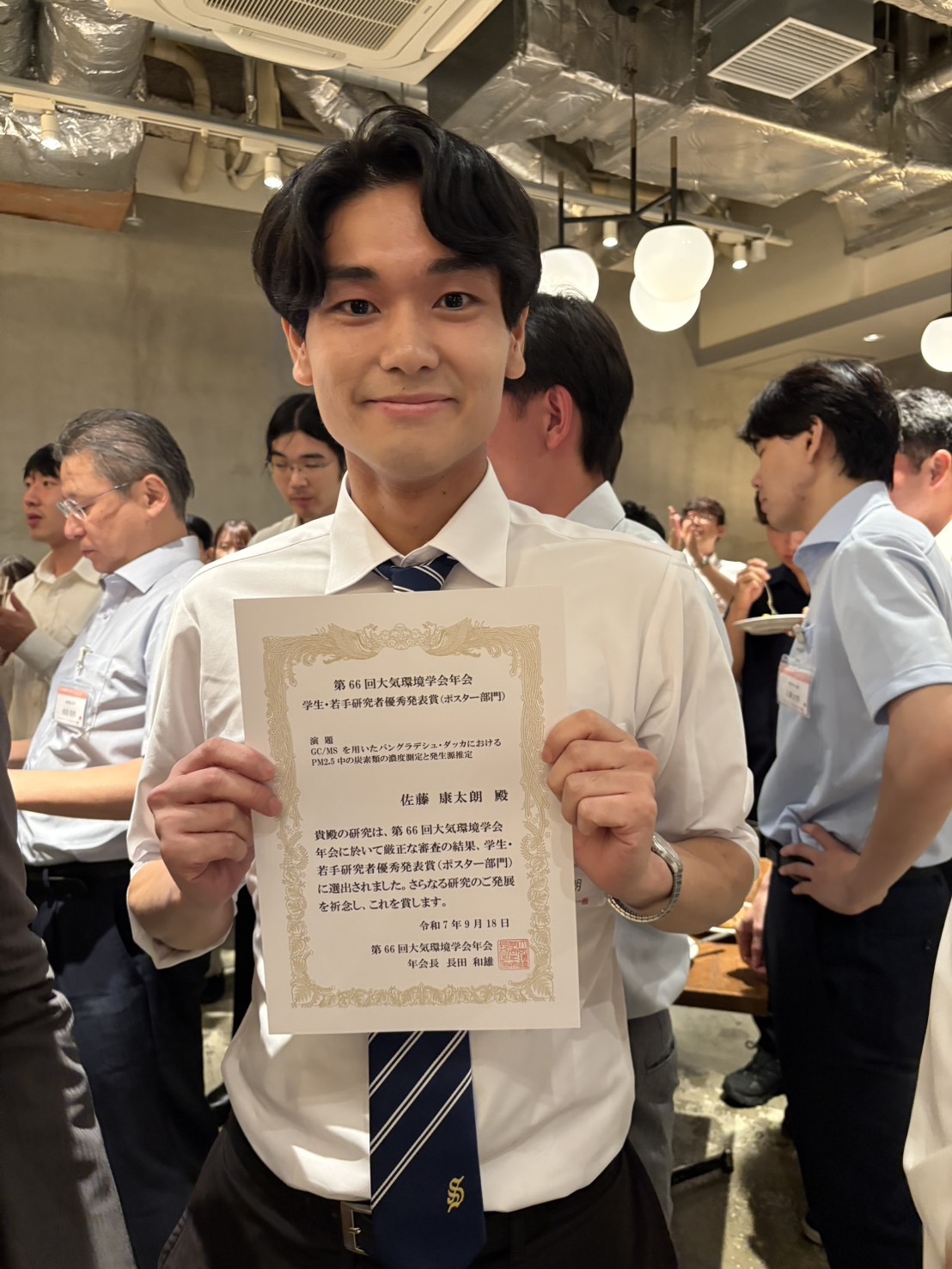

第66回 大気環境学会年会にて佐藤康太朗さん、沢部麦さんが発表を行いました。佐藤さんは学生・若手研究者優秀発表賞を受賞しました

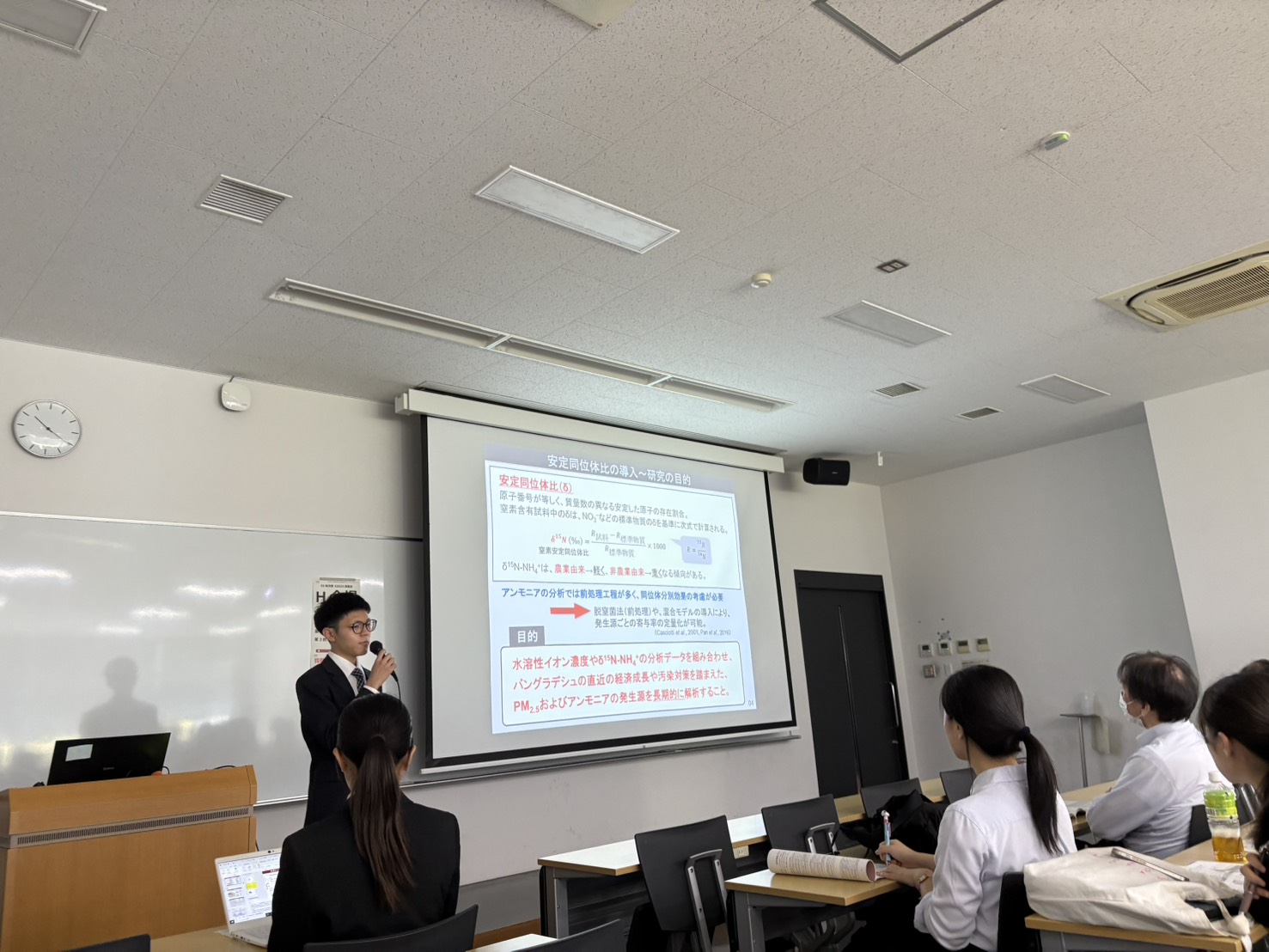

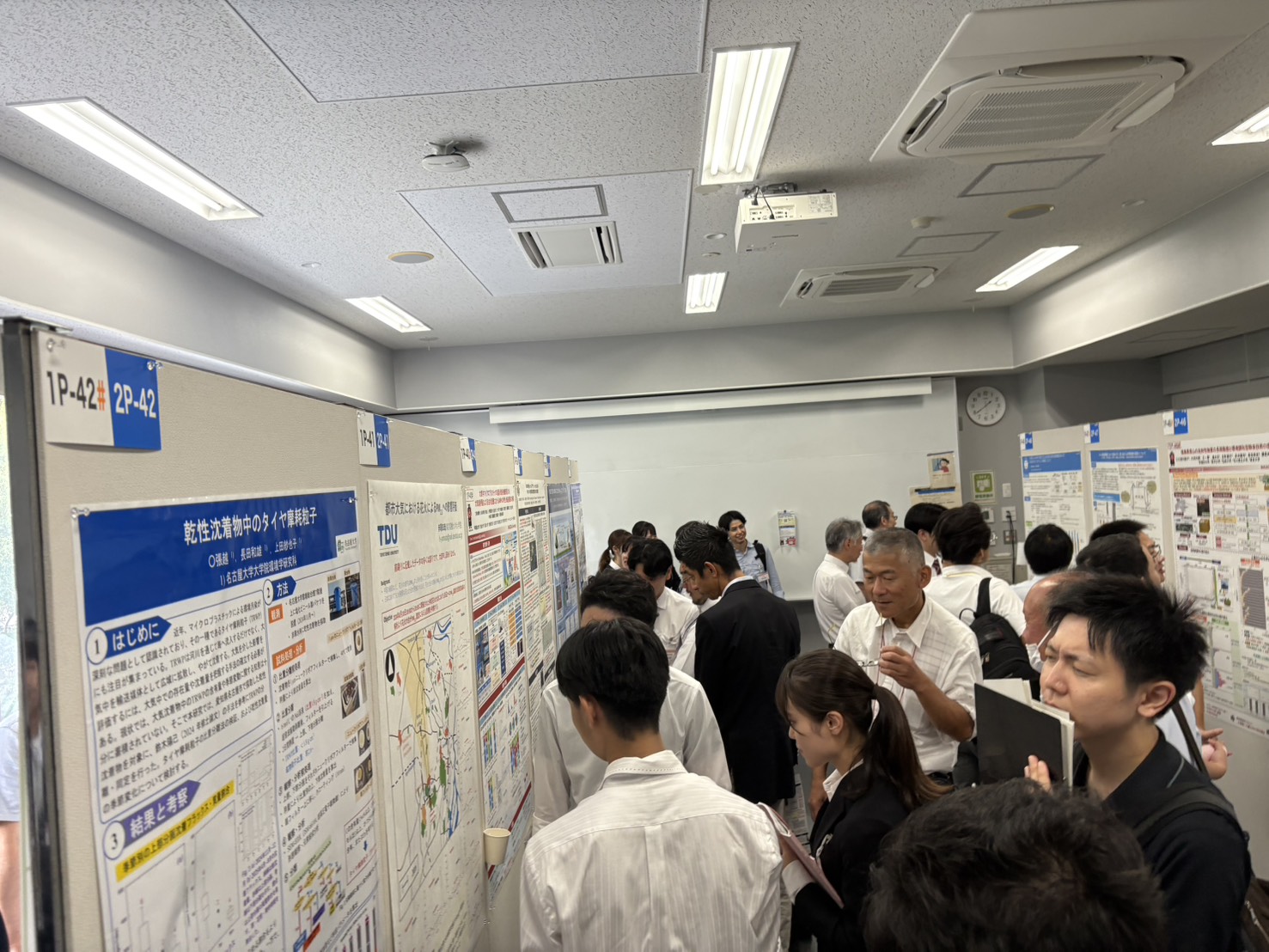

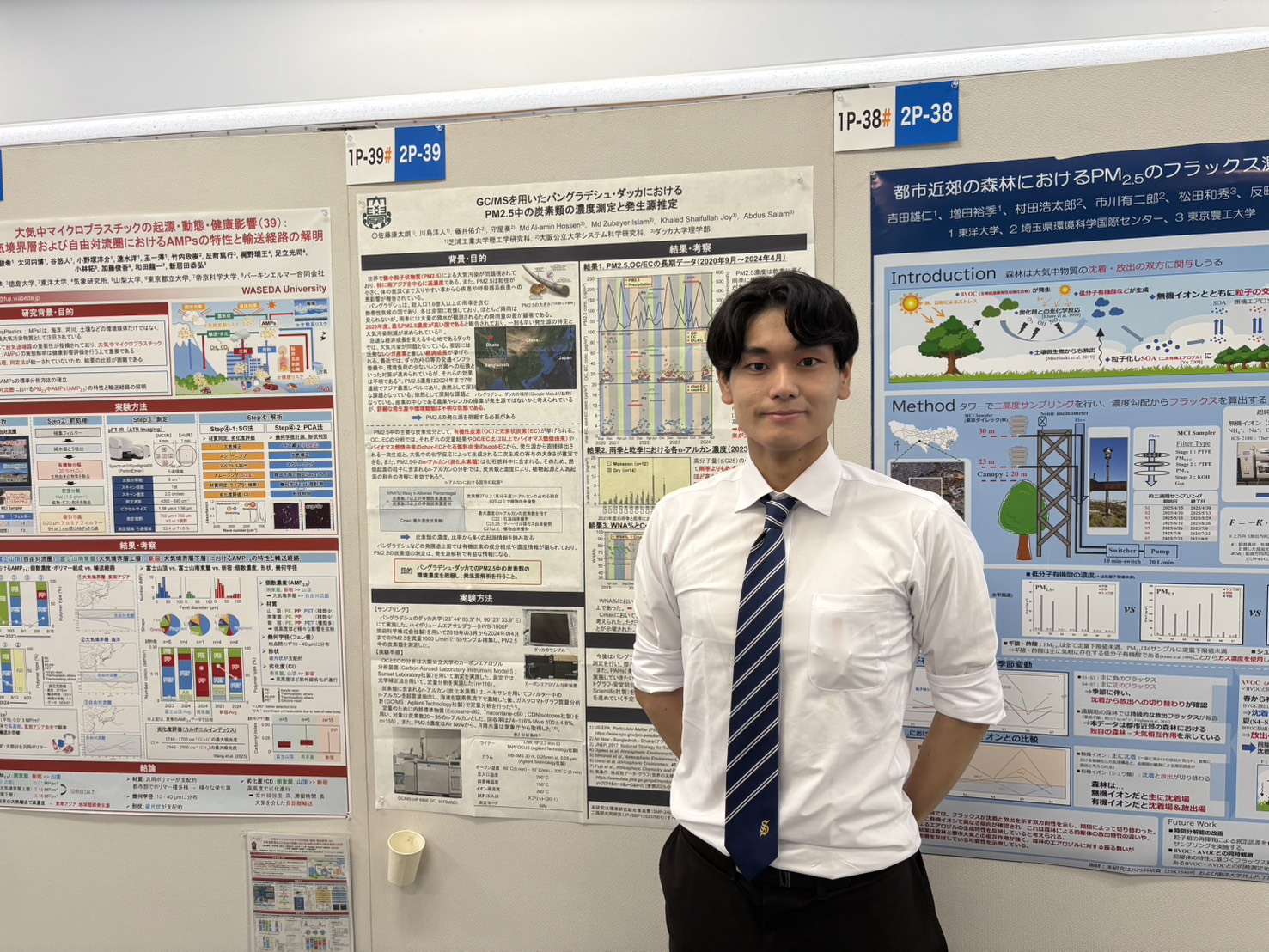

令和7年9月17日~19日に名古屋大学 東山キャンパスで開催された第66回大気環境学会年会に、本学大学院生の佐藤康太朗さん(理工学研究科システム理工学専攻)がポスター発表を 、沢部麦さん(理工学研究科システム理工学専攻)が口頭発表を行いました。

大気環境学会は、1974年に設立された学会で、大気環境の保全と改善を目指し、関連する学術的・技術的な研究や情報交換を推進しています。大気汚染の成因や影響評価、環境政策、測定・分析技術の開発など幅広い分野を対象とし、学術誌『大気環境学会誌』、『Asian Journal of Atmospheric Environment 』の発行や、年会・シンポジウムの開催を通じて、国内外の研究者・技術者の交流と研究発展に寄与しています。

また、佐藤康太朗さんは、学生・若手研究者優秀発表賞(ポスター発表部門)を受賞しました。大学のHPに記載。

★佐藤康太朗さんのコメント

この度は、第66回大気環境学会年会におきましてポスター賞を受賞させていただき、誠にありがとうございます。発表に対し貴重なご意見をくださった皆様に、心より御礼申し上げます。

発表タイトルは「GC/MSを用いたバングラデシュ・

ポスター発表では、多くの研究者の方々が足を止めてくださり、

他の研究発表では、

学会期間中は、川島先生をはじめ、

★沢部麦さんのコメント

発表タイトルは「

発表当日を迎えるまでには、

3日間の学会では、本研究と近いトピックから、

最後になりましたが、

|  |

|  |

|  |

最新お知らせ

アーカイブ

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (3)

- 2025年7月 (3)

- 2025年1月 (1)

- 2023年1月 (1)

- 2022年11月 (1)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2022年6月 (2)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年8月 (1)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)