お知らせ

国際学術雑誌「Environmental Science & Technology誌」に掲載されました

本学大学を卒業した吉田乙羽さん(現:公益財団法人環境科学技術研究所)、本学大学院を修了した須藤菜那さん(現:一般財団法人日本自動車研究所)との研究グループによる「Long-Term Source Apportionment of Ammonium in PM2.5 at a Suburban and a Rural Site Using Stable Nitrogen Isotopes(窒素安定同位体比を用いた郊外、地方のPM2.5のアンモニウムイオンの長期間の発生源解析)」という研究が、国際学術雑誌「Environmental Science & Technology」に令和5年1月24日付でオンライン掲載されました。また、学会の表紙であるサプリメントカバーにも選ばれました。

雑誌名:Environmental Science & Technology

論文タイトル:Long-Term Source Apportionment of Ammonium in PM2.5 at a Suburban and a Rural Site Using Stable Nitrogen Isotopes

著者:Hiroto Kawashima, Otoha Yoshida, Nana Suto

Webサイト:https://doi.org/10.1021/acs.est.2c06311

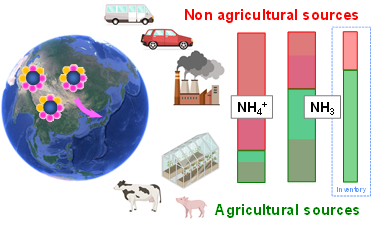

アンモニアは、大気中の有害物質の一つであり、PM2.5などの微小粒子状物質の形成に大きくかかわっています。本研究では、秋田県由利本荘市と茨城県つくば市において、2年半に渡ってPM2.5に含まれるアンモニウムイオンの窒素安定同位体比を分析し、アンモニウムイオンの発生源解析を行いました。これほど長い期間のデータは世界的にも初めてのことです。一般的に、アンモニアの発生源は、そのほとんどが農業由来(肥料や家畜の排泄物の揮発)だと考えられていますが、PM2.5に含まれるアンモニウムイオンは、7割以上が非農業由来(工場からのアンモニアスリップ、自動車排ガスなど)だと推定されました。また、秋田県由利本荘市で過去に測定されたアンモニアガスの起源も再解析したところ、発生源のほとんどは農業由来であったため、ガスと粒子では発生源が大きく異なり、アンモニアはPM2.5に取り込まれると、遠方より運ばれるということが初めて示されました。

アンモニアは、今後、多くの大気汚染物質とは異なり、増加していくことが予測されています。また、現在、国内では火力発電所の石炭の中にアンモニアを混焼するという技術開発が行われていますが、漏洩などによる課題もあるため、相当な注意が必要だと思われます。

本研究では、アンモニアの窒素安定同位体比の測定法の課題解決や、粒子化のメカニズムの解明など、長期に渡って研究した内容がベースになっています。菌を使った分析法等、色々と苦労もありましたが、論文になり、一同、ホッとしています。本研究の化学分析を行った吉田乙羽さんは、卒業研究で行った研究内容で4報目の国際学術雑誌への報告となります。

本研究は、川島が研究代表者の環境研究総合推進費、科学研究費基盤研究(B)(海外学術調査)、ニッセイ財団、平和中島財団、住友財団、須藤さんが代表者の科学研究費若手研究Bにて実施されました。また、研究補助の藤嶋楽さん、津田裕也さん、須藤百香さん、加藤累さんなども脱窒菌(分析に必要な菌)の管理や化学分析をサポートしてくれました。ここに感謝申し上げます。